Entwicklungsstufen der Unternehmenskultur

Entwicklungs-stufen der Unternehmens-kultur

Dieser Artikel ist im Fachmagazin Organisator Ausgabe 3-4/2025 erschienen.

Publikation mit freundlicher Genehmigung durch die Galledia Fachmedien AG ©.

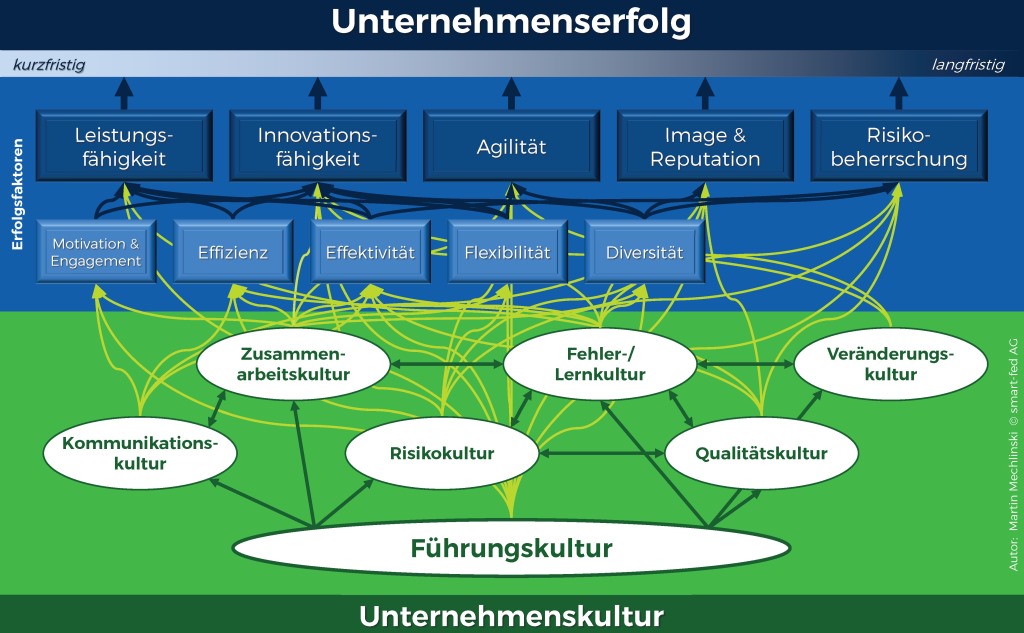

Die Unternehmenskultur ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Wer sie ignoriert, riskiert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens. Dieser Artikel stellt ein einfaches, praxisnahes Modell vor.

Modelle können helfen, die eigene Unternehmenskultur zu bewerten und ihre Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Organisation sowie der Mitarbeitenden zu verstehen. Das hier vorgestellte Modell basiert auf über 45 Jahren Berufserfahrung als Mitarbeiter, Führungskraft und Unternehmensberater und erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Vielmehr soll es dabei unterstützen, die eigene Unternehmenskultur kritisch zu reflektieren, einzustufen und frühzeitig Veränderungen zu erkennen. Vorauszuschicken sind folgende zwei Hinweise:

1. Die beschriebenen Merkmale sind typische Beispiele der jeweiligen Kulturstufe. Sie sind nicht abschliessend und sollten immer im Kontext des Unternehmensumfelds betrachtet werden.

2. Unternehmen sind heterogene Systeme. Es gibt immer eine Makrokultur, aber immer auch viele Mikrokulturen.

Stufe 1 – die motivierende Kultur

Diese Kulturstufe stellt das Ideal dar, wenn Unternehmen ihr volles Potenzial nutzen wollen. Sie sollte jedoch nicht mit einer «Wohlfühlkultur» verwechselt werden, wo es nur um Mitarbeiterzufriedenheit und ihre Komfortzone geht. Vielmehr geht es um eine Kultur, die sowohl Motivation als auch Leistungsbereitschaft fördert. Typische Merkmale einer motivierenden Kultur sind:

- Wertschätzung, Respekt, Toleranz und Empathie

- Vertrauen und Freiräume für Mitarbeitende

- Offene Feedback-Kultur

- Gute Zusammenarbeit und Zusammenhalt

- Transparente, ehrliche Kommunikation

- Effizienter Informations- und Wissensaustausch

- Lösungsorientierung bei Problemen und Konflikten

- Konsistentes und stringentes Handeln der Führung

- Integrität der Führung

- Klare Unternehmensausrichtung

- etc.

Stufe 2 – die demotivierende Kultur

Auf dieser Stufe geht es vor allem um den Einfluss der Unternehmenskultur auf die persönliche Motivation und Leistungsfähigkeit einzelner Mitarbeitende. Diese Kultur entwickelt sich oft zunächst in einzelnen Teams oder Abteilungen, kann sich jedoch rasch im gesamten Unternehmen ausbreiten. Für eine «demotivierende Kultur» sind folgende Merkmale und Verhaltensweisen charakteristisch:

- Fehlende Wertschätzung

- Geringes Verständnis für persönliche Anliegen

- Abschätzige Kommunikation

- Ignorieren von Ideen und Meinungen

- Misstrauen gegenüber Mitarbeitenden

- Mangelnder Sinn in der Arbeit

- Bewusste Ausnutzung der Mitarbeitenden

- Verletzung persönlicher Rechte

- Unehrliche oder unzureichende Informationen

- etc.

Stufe 3 – die blockierende Kultur

In dieser Kulturstufe leidet die Leistungsfähigkeit der Organisation bereits erheblich. Je länger sie bestehen bleibt, desto höher die indirekten Kosten – was viele nicht wahrhaben wollen. Der Übergang zu einer toxischen Kultur ist dann oft nur noch eine Frage der Zeit. Typische Merkmale und Verhaltensweisen einer «demotivierenden Kultur» sind:

- Misstrauen und mangelnde Zusammenarbeit innerhalb der Organisation

- Ausgeprägte hierarchische Entscheidungsprozesse

- Mangelnder Informations- und Wissensaustausch

- Restriktive Kommunikation und Information

- Schuldzuweisungen statt Problemlösungen

- Vertuschung von Fehlern

- Widersprüchliche oder häufig wechselnde Ziele

- Konflikte um Ressourcen

- Kurzfristiges, wenig vernetztes Denken und Handeln

- etc.

Stufe 4 – die toxische Kultur

Der absolute Tiefpunkt jeder Unternehmenskultur. Hier ist nicht nur die Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigt, sondern es werden auch enorme Ressourcen benötigt, um die Funktionstüchtigkeit der Organisation aufrechtzuerhalten. Zu typischen Kennzeichen einer toxischen Kultur zählen etwa:

- Intrigen und Machtspiele

- Verleumdungen und Unterstellungen

- Unwahrheiten und Desinformation

- Systematische Zurückhaltung von Informationen

- Schlechtreden anderer Bereiche und Personen (Freund-Feind-Denken)

- Manipulation von Daten

- Respektloser Umgangston

- Machtmissbrauch durch Führungskräfte

- etc.

Kulturentwicklungen erkennen

Das hier skizzierte Modell ist nicht starr – die Grenzen zwischen den Stufen sind fliessend. Es geht nicht darum, eine Unternehmenskultur perfekt einzuordnen, sondern vielmehr darum, negative Entwicklungen in der Unternehmensführung

frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Je früher, desto besser.

frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Je früher, desto besser.

Dabei gilt es, eine spezielle Herausforderung zu meistern: Veränderungen in der Unternehmenskultur sind oft schleichend und versteckt, oft über Jahre. Es sind kleine Signale, die zunächst unbedeutend erscheinen, wie z.B.:

- Weniger Wertschätzung und Respekt

- Weniger Empathie für die Mitarbeitenden

- Nachlassendes Vertrauen in Mitarbeitende

- Übermässige Empfindlichkeit bei Kritik

- Mangelnde Kommunikation und Information

- Suche nach Schuldigen

Diese Signale bereits in ihren Anfängen zu erkennen sowie ihre Bedeutung für die Unternehmenskultur richtig einzuschätzen, erfordert andere Instrumente als bisher. Diese Instrumente müssen die Unternehmenskultur in all ihren Facetten

kontinuierlich scannen. Herkömmliche Methoden, wie punktuelle Mitarbeiterbefragungen, reichen dazu nicht aus. Sie müssen ein umfassendes und authentisches Bild darüber liefern, was sich wo in welcher Organisationseinheit konkret verändert – positiv wie negativ.

kontinuierlich scannen. Herkömmliche Methoden, wie punktuelle Mitarbeiterbefragungen, reichen dazu nicht aus. Sie müssen ein umfassendes und authentisches Bild darüber liefern, was sich wo in welcher Organisationseinheit konkret verändert – positiv wie negativ.

Dazu muss den Mitarbeitenden ermöglicht werden, jederzeit Rückmeldung geben zu können, was sie an der Organisation schätzen oder was zu verbessern ist – anonym und ohne Zwang. Diese Rückmeldungen sind im zeitlichen und organisatorischen Kontext zu kumulieren und zu analysieren, um zu erkennen, welche davon nur Einzelwahrnehmungen sind und welche die Organisation tatsächlich belasten. Nur so lassen sich relevante Entwicklungen rechtzeitig identifizieren und zielgerichtet darauf reagieren.

Fazit

Die Unternehmenskultur hat einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie ist genauso entscheidend wie effiziente Tools und Prozesse, Digitalisierung oder der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Wer einer «negativen» Unternehmenskultur tatenlos zusieht, gefährdet mittelfristig den Unternehmenserfolg und langfristig die Existenz der Unternehmung. Dies müssen sich alle Führungsorgane der Unternehmung bewusst sein. Deswegen gilt es, rechtzeitig und gezielt zu intervenieren. Ein Zuwarten, bis eine negative Unternehmenskultur nicht mehr zu leugnen ist und die Leistungsfähigkeit der Organisation massiv einbricht, darf es nicht mehr geben. Die Ausrede, wir haben nichts davon gewusst oder gemerkt, kann heutzutage niemand mehr geltend machen.

⇒ Autor: Martin Mechlinski / SMART FED

Die Unternehmenskultur ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Wer sie ignoriert, riskiert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens. Dieser Artikel stellt ein einfaches, praxisnahes Modell vor.

Modelle können helfen, die eigene Unternehmenskultur zu bewerten und ihre Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Organisation sowie der Mitarbeitenden zu verstehen. Das hier vorgestellte Modell basiert auf über 45 Jahren Berufserfahrung als Mitarbeiter, Führungskraft und Unternehmensberater und erhebt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Vielmehr soll es dabei unterstützen, die eigene Unternehmenskultur kritisch zu reflektieren, einzustufen und frühzeitig Veränderungen zu erkennen. Vorauszuschicken sind folgende zwei Hinweise:

1. Die beschriebenen Merkmale sind typische Beispiele der jeweiligen Kulturstufe. Sie sind nicht abschliessend und sollten immer im Kontext des Unternehmensumfelds betrachtet werden.

2. Unternehmen sind heterogene Systeme. Es gibt immer eine Makrokultur, aber immer auch viele Mikrokulturen.

Stufe 1 – die motivierende Kultur

Diese Kulturstufe stellt das Ideal dar, wenn Unternehmen ihr volles Potenzial nutzen wollen. Sie sollte jedoch nicht mit einer «Wohlfühlkultur» verwechselt werden, wo es nur um Mitarbeiterzufriedenheit und ihre Komfortzone geht. Vielmehr geht es um eine Kultur, die sowohl Motivation als auch Leistungsbereitschaft fördert. Typische Merkmale einer motivierenden Kultur sind:

- Wertschätzung, Respekt, Toleranz und Empathie

- Vertrauen und Freiräume für Mitarbeitende

- Offene Feedback-Kultur

- Gute Zusammenarbeit und Zusammenhalt

- Transparente, ehrliche Kommunikation

- Effizienter Informations- und Wissensaustausch

- Lösungsorientierung bei Problemen und Konflikten

- Konsistentes und stringentes Handeln der Führung

- Integrität der Führung

- Klare Unternehmensausrichtung

- etc.

Stufe 2 – die demotivierende Kultur

Auf dieser Stufe geht es vor allem um den Einfluss der Unternehmenskultur auf die persönliche Motivation und Leistungsfähigkeit einzelner Mitarbeitende. Diese Kultur entwickelt sich oft zunächst in einzelnen Teams oder Abteilungen, kann sich jedoch rasch im gesamten Unternehmen ausbreiten. Für eine «demotivierende Kultur» sind folgende Merkmale und Verhaltensweisen charakteristisch:

- Fehlende Wertschätzung

- Geringes Verständnis für persönliche Anliegen

- Abschätzige Kommunikation

- Ignorieren von Ideen und Meinungen

- Misstrauen gegenüber Mitarbeitenden

- Mangelnder Sinn in der Arbeit

- Bewusste Ausnutzung der Mitarbeitenden

- Verletzung persönlicher Rechte

- Unehrliche oder unzureichende Informationen

- etc.

Stufe 3 – die blockierende Kultur

In dieser Kulturstufe leidet die Leistungsfähigkeit der Organisation bereits erheblich. Je länger sie bestehen bleibt, desto höher die indirekten Kosten – was viele nicht wahrhaben wollen. Der Übergang zu einer toxischen Kultur ist dann oft nur noch eine Frage der Zeit. Typische Merkmale und Verhaltensweisen einer «demotivierenden Kultur» sind:

- Misstrauen und mangelnde Zusammenarbeit innerhalb der Organisation

- Ausgeprägte hierarchische Entscheidungsprozesse

- Mangelnder Informations- und Wissensaustausch

- Restriktive Kommunikation und Information

- Schuldzuweisungen statt Problemlösungen

- Vertuschung von Fehlern

- Widersprüchliche oder häufig wechselnde Ziele

- Konflikte um Ressourcen

- Kurzfristiges, wenig vernetztes Denken und Handeln

- etc.

Stufe 4 – die toxische Kultur

Der absolute Tiefpunkt jeder Unternehmenskultur. Hier ist nicht nur die Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigt, sondern es werden auch enorme Ressourcen benötigt, um die Funktionstüchtigkeit der Organisation aufrechtzuerhalten. Zu typischen Kennzeichen einer toxischen Kultur zählen etwa:

- Intrigen und Machtspiele

- Verleumdungen und Unterstellungen

- Unwahrheiten und Desinformation

- Systematische Zurückhaltung von Informationen

- Schlechtreden anderer Bereiche und Personen (Freund-Feind-Denken)

- Manipulation von Daten

- Respektloser Umgangston

- Machtmissbrauch durch Führungskräfte

- etc.

Kulturentwicklungen erkennen

Das hier skizzierte Modell ist nicht starr – die Grenzen zwischen den Stufen sind fliessend. Es geht nicht darum, eine Unternehmenskultur perfekt einzuordnen, sondern vielmehr darum, negative Entwicklungen in der Unternehmensführung

frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Je früher, desto besser.

frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Je früher, desto besser.

Dabei gilt es, eine spezielle Herausforderung zu meistern: Veränderungen in der Unternehmenskultur sind oft schleichend und versteckt, oft über Jahre. Es sind kleine Signale, die zunächst unbedeutend erscheinen, wie z.B.:

- Weniger Wertschätzung und Respekt

- Weniger Empathie für die Mitarbeitenden

- Nachlassendes Vertrauen in Mitarbeitende

- Übermässige Empfindlichkeit bei Kritik

- Mangelnde Kommunikation und Information

- Suche nach Schuldigen

Diese Signale bereits in ihren Anfängen zu erkennen sowie ihre Bedeutung für die Unternehmenskultur richtig einzuschätzen, erfordert andere Instrumente als bisher. Diese Instrumente müssen die Unternehmenskultur in all ihren Facetten

kontinuierlich scannen. Herkömmliche Methoden, wie punktuelle Mitarbeiterbefragungen, reichen dazu nicht aus. Sie müssen ein umfassendes und authentisches Bild darüber liefern, was sich wo in welcher Organisationseinheit konkret verändert – positiv wie negativ.

kontinuierlich scannen. Herkömmliche Methoden, wie punktuelle Mitarbeiterbefragungen, reichen dazu nicht aus. Sie müssen ein umfassendes und authentisches Bild darüber liefern, was sich wo in welcher Organisationseinheit konkret verändert – positiv wie negativ.

Dazu muss den Mitarbeitenden ermöglicht werden, jederzeit Rückmeldung geben zu können, was sie an der Organisation schätzen oder was zu verbessern ist – anonym und ohne Zwang. Diese Rückmeldungen sind im zeitlichen und organisatorischen Kontext zu kumulieren und zu analysieren, um zu erkennen, welche davon nur Einzelwahrnehmungen sind und welche die Organisation tatsächlich belasten. Nur so lassen sich relevante Entwicklungen rechtzeitig identifizieren und zielgerichtet darauf reagieren.

Fazit

Die Unternehmenskultur hat einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Sie ist genauso entscheidend wie effiziente Tools und Prozesse, Digitalisierung oder der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Wer einer «negativen» Unternehmenskultur tatenlos zusieht, gefährdet mittelfristig den Unternehmenserfolg und langfristig die Existenz der Unternehmung. Dies müssen sich alle Führungsorgane der Unternehmung bewusst sein. Deswegen gilt es, rechtzeitig und gezielt zu intervenieren. Ein Zuwarten, bis eine negative Unternehmenskultur nicht mehr zu leugnen ist und die Leistungsfähigkeit der Organisation massiv einbricht, darf es nicht mehr geben. Die Ausrede, wir haben nichts davon gewusst oder gemerkt, kann heutzutage niemand mehr geltend machen.

⇒ Autor: Martin Mechlinski / SMART FED